75 лет назад началась Ясско-Кишинёвская операция, в ходе которой от румыно-фашистской оккупации были освобождены Бендеры. Она считается одной из самых успешных за всю войну: операция продолжалась 10 дней, в результате была окружена и уничтожена крупная группировка немецких войск «Южная Украина», на сторону СССР перешла Румыния, Красная армия открыла себе путь к освобождению Балкан, Венгрии и Чехословакии. При этом потери советских войск были минимальны – всего 1% от общей численности задействованных солдат и офицеров.

Газета «Правда» 13 сентября 1944 года назвала Ясско-Кишиневскую операцию «одной из самых крупных и выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций в нынешней войне».

Что общего между днестровскими и волжскими Каннами

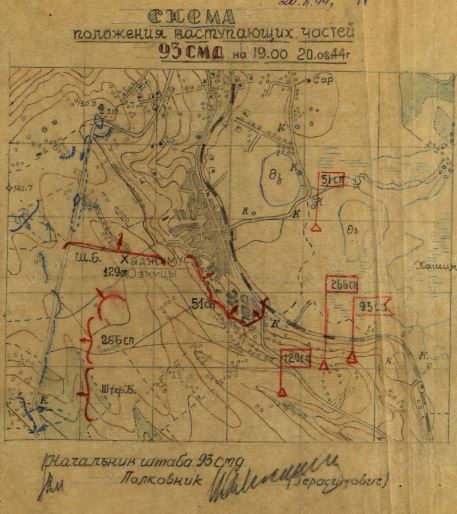

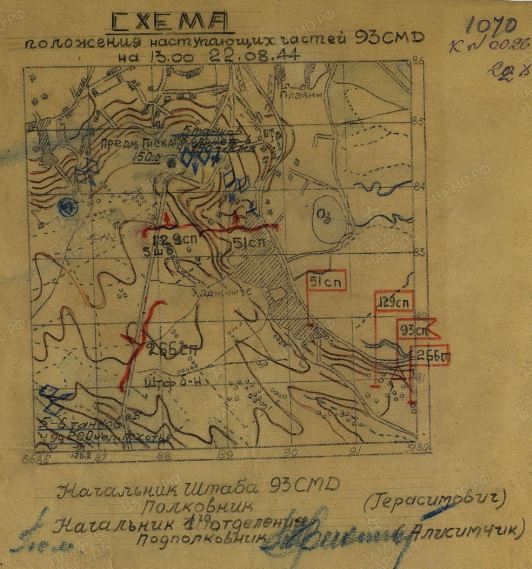

Операция проводилась силами 2-го и 3-го украинских фронтов (командующие – генералы армии Родион Малиновский и Федор Толбухин) во взаимодействии с силами Черноморского флота в период 20–29 августа. Каждый фронт нанес по одному мощному удару: Толбухин - в районе Кицкан и Бендер, а Малиновский - севернее румынского города Яссы. Фронты сошлись на реке Прут, окружив части вермахта под Кишинёвом 23 августа.

Начало Ясско-Кишинёвской операции

Публицисты видят интересные параллели между Ясско-Кишинёвской операцией и операцией «Уран» под Сталинградом. В обоих случаях это были «классические Канны»: мощные фланговые удары привели к окружению основных сил вражеской группировки. Такое название стало нарицательным с тех пор, как в 216 году до нашей эры карфагенский полководец Ганнибал загнал «в мешок» римские легионы у города Канны.

Так же, как и под Сталинградом, главные удары пришлись на участки, где находились румынские войска, уступающие немцам и в стойкости, и в боевой подготовке.

Результатом обеих операций стало окружение 6-й немецкой армии. Она была главной ударной силой в Сталинграде, но оказалась «в котле» и была полностью разгромлена. Однако её знамёна были отправлены командующим Фридрихом Паулюсом с последним самолётом. По военной традиции знамёна являются ядром армии, потому она была восстановлена и вошла в состав группы «Южная Украина».

Вновь сформированная 6-я немецкая армия в августе 1944 г. опять противостояла соединениям Красной армии. Между ними проходил Днестр, как в Сталинграде - Волга, и так же, как в Сталинграде, «соседями» 6-й армии были румыны, на которых пришлась вся ударная мощь 3-го Украинского фронта. В результате 6-я армия один в один повторила свою сталинградскую судьбу.

Подземный город наносит удар

Чтобы это стало возможным, потребовалось несколько месяцев интенсивной подготовки. Особое внимание уделялось Кицканскому плацдарму – освобождённой в апреле 1944 года территории на правом берегу Днестра. Его протяженность по переднему краю от Бендер до села Чобручи достигала 30, а в глубину - 13 километров, общая площадь - около 160 квадратных километров. «Полезная» же площадь, на которой могли действовать войска, составляла всего около 70 квадратных километров. Тем не менее плацдарм мог надёжно укрыть большое количество людей и военной техники.

Только траншей в полный рост человека (глубиной до 2 метров) было вырыто на Кицканском плацдарме не один десяток километров. Переправившись через Днестр и войдя в такую траншею, можно было попасть в любую точку плацдарма, не поднимаясь на поверхность земли. «Подземный город» – так называли его солдаты.

Командующий 37-й армией генерал М.Н. Шарохин, освобождавший в апреле 1944 года Тирасполь, позже вспоминал:

«Конечно, при этом мы шли на большой риск: развернуть крупные силы армии на таком малом пятачке и протолкнуть их через узкую, сильно укрепленную противником горловину чрезвычайно сложно. Зато в случае удачного прорыва обороны противника мы вбивали клин между 6-й немецкой и 3-й румынской армиями, кратчайшим путем выходили к реке Прут в тыл кишиневской группировки врага и, соединившись с войсками 2-го Украинского фронта, завершали окружение Ясско-Кишиневской группировки».

Риск себя полностью оправдал. Артиллерийский удар был настолько силён, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена.

Разбитая батарея вермахта в районе Суворовской горы

Сдавшийся в этот день в плен немецкий ефрейтор Людвиг Гюнтер так описывал свои ощущения корреспонденту ТАСС:

«Я не новичок на фронте, но мне казалось, что я сойду с ума, это невозможно пережить второй раз. Голова кружится от непрерывного гула и страшных разрывов, до боли звенит в ушах, хочется кричать, бежать куда-нибудь, спасаться от этого грохота и смерти, а страшная русская артиллерия всё бьёт и бьёт. Я видел, как разрушались блиндажи, проволочные заграждения рвались, как паутина, а наши первоклассные окопы превратились в жалкие ямы. Многие солдаты в первые же минуты налёта бежали из окопов и больше сюда не возвращались. Моё отделение всё погибло».

После того как 20 августа авиация, артиллерия и пехота пробили оборону вермахта на Кицканском плацдарме, в прорыв устремилась бронетехника двух механизированных корпусов – 7-го и 4-го гвардейского. Они неслись так быстро, что не оставили немцам возможности отойти, когда стало ясно, что над ними назрела угроза окружения.

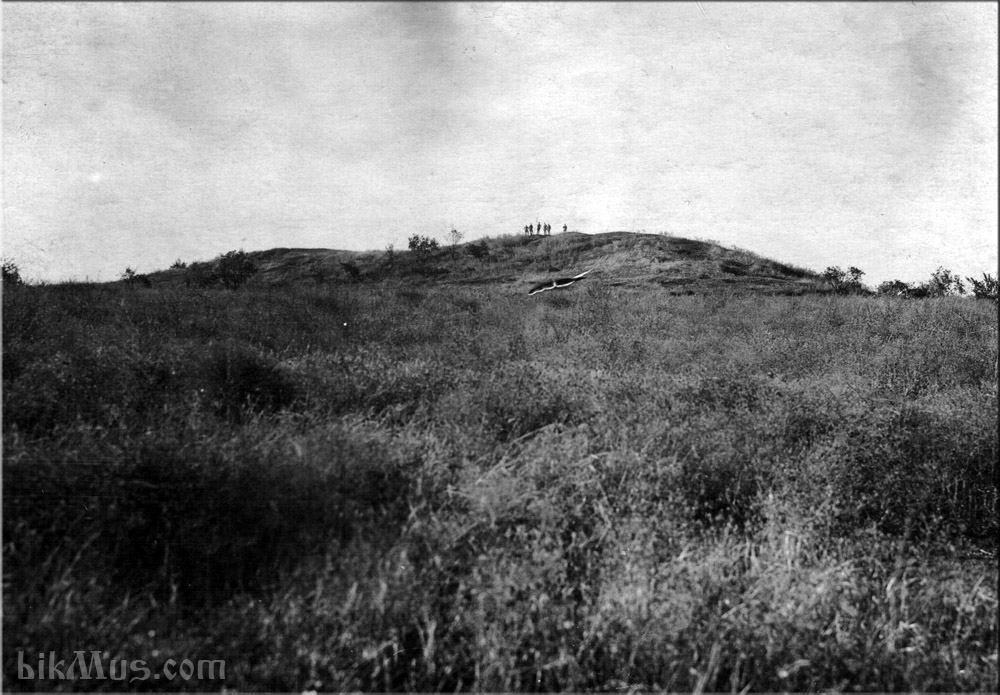

Тем временем ожесточённые бои – за Суворову могилу и село Хаджимус – развернулись южнее Бендер. Высота была стратегически важным объектом: кто её контролировал, тот владел Бендерами. Поэтому немцы и румыны были полны решимости удержать Суворову могилу во что бы то ни стало.

Суворовская гора, август 1944 года

Штабной офицер 93-й стрелковой дивизии подполковник Иосиф Аликсимчик так описывал происходящее:

«Когда мы с наблюдательного пункта следили за ходом артиллерийской подготовки, то полагали, что после такого огневого шквала ничто живое в обороне противника не сохранится. Весь передний край обороны противника был окутан плотной завесой дыма и пыли. Хотя села Хаджимус давно уже фактически не существовало, во время артподготовки на том месте, где когда-то было село, что-то взорвалось и запылало ярким пламенем».

Тем не менее бои здесь продолжались три дня. Вермахт бросил на удержание высоты в том числе и бронетехнику. С утра 21 августа 93-я стрелковая дивизия сумела лишь выйти на северную окраину села Хаджимус.

В Бендерском музее до сих пор рассказывают историю подвига Николая Курило из 129-го стрелкового полка. Во время боя вражеский пулемёт из хорошо замаскированной амбразуры прижал к земле наступающую роту красноармейцев. Штурмовая группа, в которой находился Николай Курило, оказалась ближе других к немецкому дзоту. Однако пулемёт пресекал любые попытки его обезвредить. В какой-то момент Николай быстро вскочил и сделал стремительный рывок вперёд, приблизившись на 20-30 метров к дзоту, размахнулся и бросил гранату. Она упала в стороне от амбразуры, пришлось повторить попытку. Но тут же Николай был ранен.

Преодолевая боль, он продолжал ползти вперёд, выпустил из автомата несколько длинных очередей. Затем отбросил оружие в сторону, прополз ещё несколько метров. Напрягая последние силы, резко приподнялся и швырнул гранату в амбразуру. В этот же миг пулемёт почти в упор выстрелил в Николая. Неизвестно, услышал ли он, как внутри дзота разорвалась его граната, обеспечив успех сражения за Суворову могилу. За проявленный героизм ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Взятие штурмом Суворовской горы, потеря других оборонительных рубежей лишили вермахт последнего узла сопротивления в районе города. Боясь окружения, в ночь на 23 августа немцы начали массовый отвод своих войск из Бендер. Всего же в боях за город погибли более трёх тысяч бойцов Красной Армии.