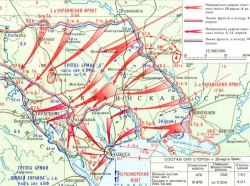

Всеобщая паника и повсеместное беспорядочное отступление Красной Армии — наиболее излюбленный сюжет о первых днях Великой Отечественной в нынешней литературе и кинематографе. Не спорим, может где-то такое наблюдалось, но только не на крайнем юге широчайшего фронта, протянувшегося от Заполярья до Чёрного моря.

Врагу не удалось застать врасплох ни пограничников, ни 9-ю армию генерал-майора Якова Черевиченко. Только лишь 7 июля 1941 года, ввиду прорыва противника на севере и угрозы окружения армии, её штаб, размещавшийся в это время в селе Красная Горка (Григориопольский район), отдаёт приказ вверенным частям отойти за Днестр. Вот выдержка из него: «9-я армия, продолжая методом маневренной обороны сдерживать противника между реками Прут и Днестр и оказывая упорное сопротивление на промежуточных рубежах,

Трудно сказать, сколько бы ещё держалась на данном рубеже под прикрытием укрепрайонов армия генерала Черевиченко, но нависла угроза над Одессой, и 5 августа ставка Верховного Главнокомандующего отдаёт приказ отвести войска Южного фронта на линию Чигирин-Вознесенск-Днестровский лиман, а Одессу оборонять до последней возможности.

Армия отошла организованно. Столь же организованно происходила и эвакуация оборудования предприятий, сельхозпродукции, других материальных ценностей. Работа транспорта в годы Великой Отечественной войны — тема для отдельной научной работы. Её по достоинству и даже с восхищением не раз в своих послевоенных мемуарах отмечали битые немецкие генералы. Но как раз в Молдавской ССР транспорт столкнулся с особыми трудностями.

«В крайне тяжелой обстановке проходила эвакуация из Молдавской ССР. Лишь благодаря оперативным и энергичным действиям республиканских и местных органов, рабочих предприятий и железнодорожников Кишиневской дороги было вывезено из угрожаемых районов до 300 тыс. граждан республики, а также 4 076 вагонов с ценным промышленным оборудованием, сельскохозяйственными машинами, зерном, продовольствием и большое количество скота», — говорится в статье доктора исторических наук, академика Российской академии естественных наук Георгия Куманёва «Война и эвакуация в СССР 1941−142 годы».

Дело в том, что ещё 29 июня руководству прифронтовых районов СССР была направлена директива ЦК ВКП (б) и правительства СССР об эвакуации населения и материальных ценностей. В МССР республиканские ЦК партии и Совнарком приняли решение об эвакуации соответственно только 4 и 6 июля. Причина, как пишет в своей статье Георгий Куманёв, — относительная стабильность фронта на данном участке. С одной стороны, неспособность врага прорвать оборону Красной Армии в значительной степени помогло железнодорожникам вывезти значительную часть материальных ценностей в тыловые районы. С другой — время для более масштабной эвакуации уже было упущено.

«Благодаря самоотверженности коллектива Кишиневской дороги, местных партийных, советских и хозяйственных органов удалось отправить в тыл 4 076 вагонов с промышленным оборудованием, сельскохозяйственными машинами, зерном и продовольствием. Вглубь СССР эвакуировалось до 300 тысяч граждан республики», — говорится в четвёртом томе изданного в 1973−82 годах двенадцатитомника «История Второй мировой войны 1939−45 гг.».

В восточные районы СССР успели выехать с семьями 23% занятых в промышленности Молдавии рабочих и служащих, 60% железнодорожников, 80% врачей, большинство учителей.

Чтобы затруднить врагу эксплуатацию промышленных предприятий и транспорта, истребительные батальоны и рабочие выводили из строя электростанции, спиртзаводы, железнодорожное оборудование. В окрестностях Бендер были взорваны старые румынские ДОТы, а в самом городе — банк и ряд других государственных учреждений. После того как 17 июля был взорван мост через Днестр, переправа продолжалась по понтонному мосту, специально наведённому для эвакуации.

«Днестр переходили по мосту. При входе в Тирасполь мы обратили внимание на артиллеристов какой-то части, хлопотавших около своих подвод. Пехота, давай помогай! — кричали они нам. Оказалось, что артиллеристы торопятся разгрузить склады и цехи Тираспольской консервной фабрики, работавшей до последнего дня. Готовая продукция находилась на втором этаже. Мы сразу присоединились к артиллеристам и быстро нагрузили более двадцати подвод яблочными и персиковыми компотами, а также макаронами с мясом. Потом неделю питались этими компотами, но, как всегда, без хлеба. Все походные кухни были разбиты снарядами, а в уцелевших нечего варить», — вспоминал после войны участник обороны левобережья Молдавии в то время сержант 150-й стрелковой дивизии Дмитрий Константинович Левинский.

Эвакуация из Молдавской ССР так же, как и в других районах прифронтовой полосы, сопровождалась массированными налётами вражеской авиации на железнодорожные станции. Во время одного из них на станцию Чубовка (Одесская область), где скопилось немало предназначавшейся для вывоза вглубь страны сельхозтехники, возник пожар. Борясь с огнём, погиб один из сопровождавших её трактористов. По обгоревшим документам удалось установить, что им был житель села Цыбулёвка Дубоссарского района Авдей Харитонович Логут.

В предвоенный период наиболее крупными предприятиями левобережных районов Советской Молдавии были: Тираспольский консервный завод имени 1 Мая, на котором работало 1 063 человека, также располагавшийся в Тирасполе Консервный завод имени Ткаченко (675 человек), Глинянский консервный завод имени Микояна (578 человек), Рыбницкий сахарный завод (498 человек), Рыбницкие разработки «Сахкамень» (359 человек), Известковый завод в селе Бычок Григориопольского района (347 человек). Предприятия не прервали производственный цикл до самой своей эвакуации. «Даже тогда, когда враги уже совсем близко подошли к городу, тираспольчане продолжали трудиться. Консервы, которые изготавливали первомайцы и ткаченковцы, прямо из цеха направлялись на фронт. И только тогда, когда пал Кишинёв, началась эвакуация Тирасполя. Днём и ночью уходили на восток эшелоны. Днём и ночью они увозили людей, машины, оборудование», — вспоминала после войны Герой Соцтруда, стерилизатор завода имени 1 Мая Анна Ивановна Острицкая.

Некоторые из этих предприятий продолжили работать на нужды фронта уже на новом месте.

«5 августа 1930 года с конвейера завода им. 1 Мая сошли первые банки консервов. …Грянула война. Уходили из Тирасполя на восток эшелоны, гружённые оборудованием заводов и фабрик. На третий месяц эвакуации из городов Камышин и Кизляр эшелоны пошли на фронт с консервами, изготовленными заводчанами. Этикетка на банках осталась прежней — Тирасполь, завод им. 1 Мая», — цитировала газета «Советская Молдавия» речь рабочего Тираспольского завода имени 1 Мая

«На третий месяц войны в небольшом городке близ Краснодара на оборудовании Тираспольского завода им. 1 Мая были изготовлены первые банки консервов. Затем заводу пришлось ещё дважды менять свой адрес… Наше оборудование было приспособлено для изготовления натуральных консервов, фронт нуждался главным образом в мясных консервах. Не останавливая производства, мы приступили к переоборудованию цеха и до конца года успели отправить фронтовикам более шести миллионов мясной тушёнки», — свидетельствовала Герой Социалистического труда Мая Ивановна Острицкая.

Одной из визитных карточек Приднестровья сегодня является продукция Тираспольского вино-коньячного завода «KVINT». Первые коньячные спирты были заложены на нём на выдержку перед самой войной в 1938 году. Среди кадров военной кинохроники, повествующих о покорении Европы нацистами, можно встретить и те, где немецкие офицеры дегустируют французские коньяки. Подобных кадров, относящихся к Тирасполю, вы нигде не найдёте. Их просто не могло быть. Все виноматериалы были вывезены сначала в Одессу, затем — в Севастополь, а затем — на Кавказ.

Естественно, что всё вывезти или уничтожить не удалось. Часть материальных ценностей досталось врагу. Левобережная часть Молдавской ССР румынскими оккупантами была включена в состав генерал-губернаторства Транснистрия, располагавшегося на территории от Днестра до Южного Буга. Попытки наладить производство здесь успехом не увенчались. Например, оккупационные власти отправляли в Бухарест жалобные послания о том, что производительность труда на фабриках по производству повидла и сушке фруктов в Григориополе и Рыбнице крайне низка. Пытались оккупанты организовать производство и в опустевших цехах Тираспольского консервного завода имени 1 Мая. Не удалось. Рекордным был сельскохозяйственный сезон 1942−43 годов, когда там удалось произвести всего 13,8% продукции от предвоенных объёмов.

Нехватка оборудования дополнялось постоянными актами саботажа. Но и это не было первопричиной того, что румынские власти в конечном счёте решили полностью деиндустриализовать оккупированное «Заднестровье». Само наличие здесь промышленных рабочих в Бухаресте расценивали как угрозу. При каждом румынском воинском соединении появились отделы так называемой «Организации Z-1», в задачи которой входила опись и вывоз в «Старое Королевство» материальных ценностей и в первую очередь оставшегося промышленного оборудования. Румынский «кондукэтор» Ион Антонеску требовал ежедневных отчётов с подробнейшим списком вывозимого имущества. До августа 1943 года, по неполным данным, из Транснистрии было отправлено 44 269 вагонов с материальными ценностями. Эти цифры как ничто лучше характеризуют сущность оккупационного режима…