160-летнию со дня его рождения был посвящён лекторий, прошедший в Русском центре фонда «Русский мир» Приднестровского госуниверситета им.

Провела мероприятие старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Института языка и литературы ПГУ Галина Николаева. К участию были приглашены студенты Института.

Такие лектории любителей русского искусства проводятся в вузе в течение всего учебного года.

«У нас уже прошёл ряд встреч, посвящены они были юбилею Эрмитажа, юбилею художника Ивана Крамского, событиям Отечественной войны 1812 года, отражённым в произведениях литературы и искусства, а также юбилею основателя Третьяковской галереи в Москве Павла Третьякова», — рассказала Галина Николаева.

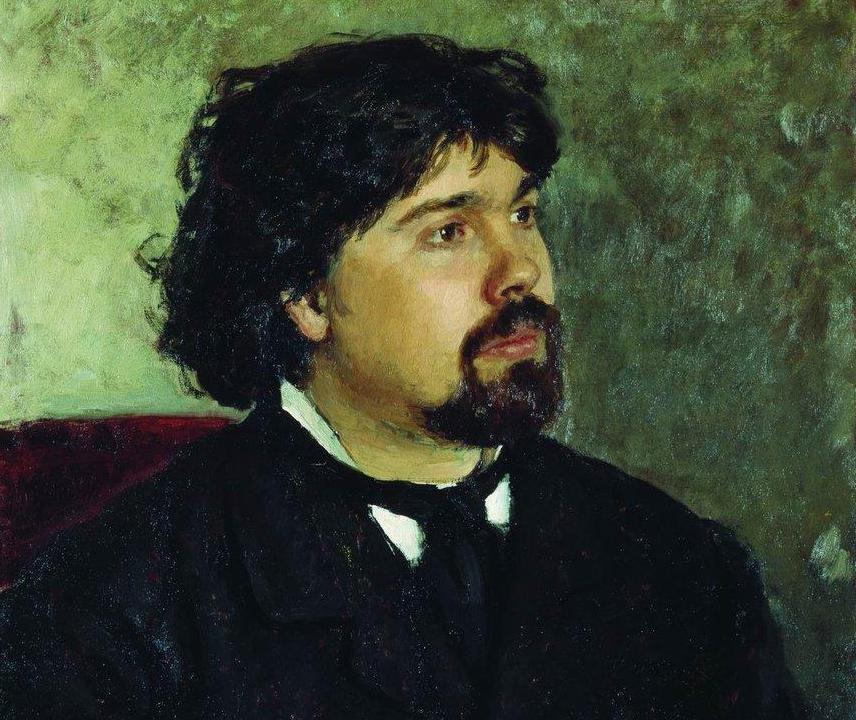

Нынешнюю встречу педагог решила посвятить рассказу о жизненном пути и творчестве великого русского художника и историка, мастера русской исторической картины Василия Сурикова. Студентов ПГУ познакомили с его художественными произведениями, особенностями его творчества, постарались проследить связь произведений художника с произведениями русской литературы, вехами истории России.

«Ученик Сурикова, художник Нестеров, говорил: „Картины Сурикова пришли к нам из далёкой древности в современность, дабы показать роль человека на земле“. Каждый художник в своих картинах передаёт своё видение мира. Василий Суриков сам ставил цель своего творчества. Он говорил, что в своих произведениях в первую очередь хотел показать душу и дух русского народа. Этим стремлением пронизано всё его творчество», — подчеркнула Галина Николаева.

Василий Иванович Суриков родился в Красноярске 12 января 1848 года в семье канцелярского служащего, выходца из старинного казачьего рода. Первые уроки рисования мальчик получил у своего школьного учителя. В 1868-м отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. По её окончанию жил в Москве. Постоянно приезжал в Сибирь, бывал на Дону, Волге, в Крыму.

В 1880—1890 годы посетил Францию, Италию и ряд других стран Европы. Особое влияние на его становление как художника оказали мастера венецианского и испанского Возрождения и барокко, в особенности Веронезе и Веласкес.

Уже в студенческие годы Суриков проявил себя как мастер историко-ассоциативных образов. В 1876—1877 годах создал эскизы на тему четырёх вселенских соборов для украшения храма Христа Спасителя (сейчас они находятся в Русском музее).

Важную роль в формировании его первого шедевра — картины «Утро стрелецкой казни», завершённой в 1881 году (теперь она находится в Третьяковской галерее в Москве), сыграл переезд молодого художника в Москву, впечатления от старинной архитектуры «первопрестольной». Избрав темой трагический итог первого стрелецкого бунта, произошедшего в 1698 году, казнь мятежников на Красной площади под личным присмотром Петра I, Суриков по сути показал великий конфликт русского Средневековья и русского Нового времени, из которого ни одна из сторон не выходит победительницей.

Свой дар выдающегося живописца-историка Суриков подтвердил в полотнах «Меньшиков в Берёзове» (1883) и «Боярыня Морозова» (1887), своего рода сложных и в то же время впечатляюще-целостных визуальных романах о сибирской ссылке некогда могущественного петровского царедворца и об увозе в острог старообрядческой подвижницы.

Всем этим трём «хоровым картинам» (как называл такого рода многофигурные сцены художественный критик Владимир Стасов) не уступает и «Взятие снежного городка» (1891), посвящённое уже целиком современной народной жизни — масленичной игре, представленной как веселая и в то же время сокрушительно-грозная стихия.

Последующие «хоровые» полотна — «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1903−1907) — уже представляют определенного рода спад. Эпические сцены экспансии России в Сибири, антифранцузской кампании в Швейцарских Альпах, а также эпизод из жизни любимого героя народных песен написаны виртуозно, но уже без того сложного драматизма, который отличает лучшие произведения мастера.

Стремясь добиться максимальной убедительности образного действа, в поздних вещах Суриков уменьшает число фигур, параллельно усиливая выразительность красочной фактуры. Примерами могут служить его полотна «Посещение царевной женского монастыря» (1912), «Благовещение» (1914).

Лучшие художественные произведения Василия Сурикова всегда выделялись своим колоритом. Цветовой экспрессией впечатляют его поздние акварели, в особенности созданные в Испании, куда он ездил в 1910 году со своим зятем, художником Петром Кончаловским.

В поздние годы старый художник написал ряд лучших своих портретов. Среди них и «Автопортрет» (1913).

Умер Василий Суриков в Москве 6 марта 1916 года и был похоронен рядом с женой на Ваганьковском кладбище. Его имя присвоено Московскому художественному институту и улице в московском посёлке Сокол. На родине художника, в Красноярске, в 1954 году был поставлен памятник, там же в 1948-м открылся дом-музей Сурикова. Ныне это музей-усадьба.